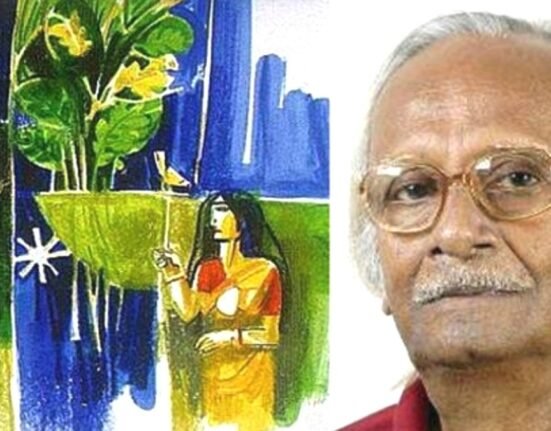

মুনীর চৌধুরী

সম্পাদকীয় নোট

শহিদ মুনীর চৌধুরীর মা আফিয়া বেগমের লেখা এটি। লেখাটি কুরবাতুল আইন তাহমিনা‘সংগ্রহ’ উল্লেখ করে ১৯৯০ সালের ১৬ ডিসেম্বরসচিত্র সন্ধানী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সেই লেখার শিরোনাম দিয়েছিলেন ‘একজন মা’র কথা : আমার ছেলে মুনীর’। লেখাটির শুরুতেই বক্স করে আফিয়া বেগমের পরিচয় তুলে ধরা হয়। সেই সঙ্গে মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে আফিয়া বেগম যে স্মৃতিচারণ করেন তা ছাপা হয়। আমরাে আফিয়া বেগমের লেখার শেষে তাঁর পরিচয় প্রকাশ করলাম। লেখাটির জন্য আমরা কুরবাতুল আইন তাহমিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মুনীর চৌধুরী জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে লেখাটি প্রাসঙ্গিক বলে পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

আমার ছেলে মুনীর | আফিয়া বেগম

আমি মা। আমি যদি বলি সবাই ভাববে বেশিবেশি বাড়িয়ে বলছি। আসলে তা না। আমার এই ছেলের মতো বিদ্বান, জ্ঞানী, দয়ালু, পরোপকারী, মাতৃভক্ত ছেলে কজনের হয়? মুনীর চলে গেছে উনিশ বছর হলো। কিন্তু এখনও তার ছবি, তার কথাবার্তা, আমার চোখের উপর ভাসে। ছেলের কথা বলতে গেলে চোখে পানি আসে, কিন্তু বলতে ভালও লাগে। আমি তো কল্পনার সাহায্য নিয়ে গল্প লিখছি না। এটা যে আমার মনের কথা, চোখের দেখা। ‘৭১ সালের স্মৃতি ভাবতেই আমার ছেলের কথা মনে আসে।

আমার নিজ বাড়ি দারুল আফিয়ায় (১৮, সেন্টাল রোড); তখন মুনীর, তার বউ, দুই নাতি এবং আরো এক ছেলে (শামসের চৌধুরী রুশো), তার বউ ও এক নাতিকে নিয়ে ছিলাম। মুনীরের বড় ছেলে ভাষণ তখন মুক্তিযুদ্ধে। আমার অতি, গুণী, পরোপকারী ছেলে, তাকে আমার সামনে থেকে ধরে নিয়ে গেল।

১৪ ডিসেম্বর বেলা ১২টার দিকে আমি নীচতলার ভিতরের বারান্দায় ওজুর চৌকিতে বসে আছি। সামনে বড়ো হাউজের পাড়ে মুনীর কাপড় ধুচ্ছে, রুশোও আছে। এমন সময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। মুনীর বলে, ‘কিসের আওয়াজ রে?’ রুশো বলে, ‘মুনীর ভাই, আমার মনে হয় গাড়ির আওয়াজ।’ মুনীর বলে, ‘দুর, কারফিউ চলছে; গাড়ি আসবে কিভাবে? এটা প্লেনের শব্দ। আচ্ছা, তুই দেখ, আমি উপরে যাই।’

রুশো দরজা খুলে দেখে একটা মাইক্রোবাস থেকে ২০/২২ বছরের কয়েকটি ছেলে নামছে। তারা ওকে বলে, ‘মুনীর স্যার আছে? স্যারকে একটু ডেকে দিন।’ রুশো ভেবেছে এরা মুনীরের ছাত্র। দোতলায় মুনীরকে যেয়ে বলতে মুনীর নীচে যাবার জন্য পা বাড়াতেই বউ হাত ধরে বলে, ‘তুমি যেয়ো না। কারফিউ চলছে। গাড়ি আসে কেন আর তোমার খোঁজই বা করে কেন?’ জোর করে বউয়ের হাত সরিয়ে দিয়ে ছেলে বলে, ‘দূর। আমি কারো কোন অনিষ্ট করি নাই। আমাকে কি করবে? হয়ত দু-চার কথা বলে ছেড়ে দেবে।’ সে নেমে এসে বাইরে গেল। আমি জানালা দিয়ে দেখতে গেলাম। আমার ছোট মেয়ে আমাকে সরিয়ে নিল, বলে, ‘আম্মা আপনি চলে আসেন। ওরা বড় শয়তান।’ আমি ফিরে এসে বারান্দায় বসামাত্রই বউ এসে আমার হাত ধরে চীৎকার করে বলে, ‘আম্মা, ভাষণের বাবাকে তো গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল।’ আর আমি তাকে দেখলাম না।

মুনীর তখন মাত্র গোসল করা সেরেছে। ভাতও খাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়িতে চোখে চশমাটাও পরতে পারেনি। আমার মেয়ে বলে, সে নাকি আমাকে ভাত বাড়তে বলেছিল। এ কথাটা আমার ঠিক মনে নাই। সেদিন লাউ তরকারি রেঁধেছিলাম।

মুনীর লাউ খেতে বড়ো ভালবাসত। রান্নাঘরের সামনের উঠানে একটা লাউ চারা উঠেছিল। তাতে সে যত্ন করে মাচা দেওয়ায়। বলত, মাচা করে দিলে অনেক লাউ ফলবে। সেই গাছের লাউ তার আর খাওয়া হয়নি। মুনীর যাবার পরে মাচা ভরে লাউ ফলেছিল। সেগুলো আমি আর মুখে তুলতে পারিনি।

চোদ্দই ডিসেম্বরের দু’দিন আগে, অর্থাৎ বারো তারিখ আমি মুনীরকে ডেকে বলেছিলাম, ‘তোমাকে সবাই চেনে, এ বাড়ি সবাই চেনে। লিস্টিতে নাকি তোমার নাম আছে, তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। ’সে একটু হেসে আমাকে বলে, ‘আম্মা, আপনি জেনেও একথা বলেন? যার মউত যেভাবে যখন হবে তা তো আল্লাহর কাছে আগেই লেখা আছে। আমি যদি পালিয়ে যাই, আর ওরা যদি পিছন দিক থেকে আমাকে গুলি করে মারে, তাহলে কি আপনি আমাকে বাঁচাতে পারবেন?’

মুনীরের বড়ো ছেলে ভাষণ মাঝখানে একবার তার বাপকে ভারতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সে যায় নাই। যাবে কেন? তার মৃত্যু যে তাকে এখানে টেনে রেখেছিল। মুনীরের বয়স তো মাত্র ৪৬ হয়েছিল। মৃত্যু অবধারিত, এটা সকলেই জানে। তবে পরিণত বয়সে গেলে অত কষ্ট হয় না, আর অক্ষম হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু এত অল্প বয়সে ঘাতকের হাতে মৃত্যু তো মন মানে না। তবে এটাও কথা, আল্লাহর হুকুম ও তকদিরের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না।

রোজ ভোরে আমি যখন ওজু করতে যেতাম, মুনীর আমার জন্য জায়নামাজ বিছিয়ে পাশে বসে থাকত। এত গণ্ডগোলের মধ্যেও কাজে বের হলে ফেরার পথে অনেক বাজার করে আনত। আমি তাকে বলতাম এত বিপদের মধ্যে বাজারে থামবার দরকার কি, আমরা ডাল-ভাত খেয়ে থাকব। হাসত আর বলতো, ‘আমি ফেরার পথে বাজার করে আনি। দেরি করি না, দরদস্তুরও করি না। যা যা জিনিস চাই চট করে তাই নিয়ে চলে আসি।’

বাজার কোটা-বাছার সময় কাছে বসে থাকত, বলত, ‘আম্মা কয়েকদিনের জন্য ভাগে ভাগে ফ্রিজে রেখে দেন। রোজ তো বাজার করা সম্ভব হয় না। মাছ ছোট করে টুকরা করেন, বেশি দিন চলবে।’ তার শাশুড়ী আমার বাড়ির কাছেই থাকতেন। তাঁর একমাত্র ছেলে তখন কাছে ছিল না। মুনীর বলত, ‘আমার শাশুড়িকে কে বাজার এনে দেবে, এখান থেকে তাঁকেও কিছু দিয়ে আসি।’ নিজে শাশুড়ীকেও বাজার দিয়ে আসত।

আমি মনে মনে দৃঢ় সংকল্প ছিলাম, যত বিপদই আসুক, এই বাড়ি ছেড়ে যাব না। এ বাড়িতে মুনীরের আব্বা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, এখানেই আমি থাকব শেষ পর্যন্ত। চারদিকের বাড়ির অনেক লোকই ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। মৃত্যুভয়ের চেয়ে আমার সম্ভ্রম হারানোর ভয় ছিল বেশি। প্রায় রোজই শুনতাম আশেপাশের কোন না কোন বাড়িতে আর্মি ঢুকে অত্যাচার করেছে, লুটপাট করেছে। আমার বাড়িতে কিছু হয়নাই। কিন্তু যেদিন তারা আসলো, আমার অমূল্য রত্নকে নিয়ে গেল।

দেশ স্বাধীন হলো। একে একে সবাই ফিরে আসলো, আমার ছেলে আর ফিরল না। ভাষণ ফিরে আসলো, তার বাবাকে আর দেখল না। দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু আমার কোনো আনন্দই হয় নাই। আমার যেই ছেলে সবচেয়ে খুশি হতো, দু’দিন আগে তাকেই হারালাম। এও ভাবি, কেবল আমি তো না, এমন কত মা-ই তো সন্তানহারা হয়েছে।

১৬ ডিসেম্বরের পরে ছয়দিন পর্যন্ত মুনীরের শ্বশুর, আমার বড় ছেলে মানিক (কবীর চৌধুরী), রুশো এরা বধ্যভূমিগুলোতে খোঁজ করে বেরিয়েছে। জীবিত দূরে থাক, তার লাশও পায় নাই। ছেলের দাফন-কাফনও করতে পারলাম না। তার রুহের শান্তির জন্য দোয়া করি।

রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে খোঁজার সময় রুশো দেখে একটি উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লাশ, মুনীরের মতই লম্বা, হাতের আঙুলে তার মতই একটা আংটি। তার ভাই ভেবে চীৎকার করে কাছে গিয়ে দেখে যে, না। রুশো সেখানেই কাদামাটির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। কতদিন পর্যন্ত রুশো ঘুমায়নি। কাঁদত আর বলত, ‘আমি যদি গেইট না খুলতাম তবে তো এমন হতো না’ – এটা কি একটা কথা? কোরান শরীফে লেখা আছে, কোন ঘটনা ঘটে গেলে কখনো বলবে না যে এরকম করলে এটা হতো না। যখন যাহবার তা আল্লার কাছে আগেই লেখা আছে।

মুনীরের ছোট ছেলেটা (তন্ময়, তখন চার বছর বয়স) মাঝরাতে জেগে চিৎকার করত, ‘আমার বাবাকে এনে দাও।’ আর তার মাকে বলত, ‘বাবা আমার মাথার কাছে আমার খেলনাগুলো সাজিয়ে রাখত। তুমি সেভাবে রাখো না কেন?’

শেষ যে কয়মাস মুনীর এই বাড়িতে ছিল, রোজ এগারটা-বারোটার দিকে বাইরে থেকে ফিরে আমার কাছে ভাত চাইত। সে আসার আগেই নামাজ সেরে নিতাম। কোনদিন যদি আমাকে নামাজে দেখত, সে তখন উপরে চলে যেত। আমার নামাজ সারা হলে তবে খেতে আসত। কোন কোনদিন বেশি ক্ষুধা পেলে নিজেই মিটসেফ খুলে খাওয়া বের করে খেয়ে নিত। আমি নামাজ সারলে হেসে বলত, ‘আম্মা, আমার খিদা লেগেছিল, আমি খেয়ে নিয়েছি।’বেশি মাছ, গোস্ত, তরকারি সে খেত না। একটা মাছ ভাজা, একটু ভাজি, খানিকটা বাসী শুকনো তরকারি এসবই বেশি পছন্দ করত। আমি তো তার পছন্দের জিনিস মিটসেফে তুলে রাখতাম। আমি বলতাম, তুমি কি খেয়েছো? আমি যে তোমার জন্য এটা-ওটা তুলে রেখেছি। সে বলত, ‘আমি জানি, আমার জন্য আপনি রেখেছেন। আমি নিজেই বের করে খেয়েছি।’ গোস্ত-রুটি খুব পছন্দ করত। এখনো প্রতি ১৪ ডিসেম্বর আমি গোস্ত বা কিমা রান্না করে আর আটার রুটি করে ফকির মিসকিনসহ সকলকে খাওয়াই।

মুনীর খুব সুন্দর কথা বলতো।একবার আমার ছোট মেয়ে আটাররুটি করেছে, রুটি খুব শক্ত হয়েছে। খেতে বসে মুনীর বলে, ‘আম্মা, রুটি খুব মজবুত হয়েছে, বরকত হবে।’ অর্থাৎ, এত শক্ত ত্রুটি কেউ খেতে পারবে না। একদিন বারান্দায় কার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে যেন কি কথা বলছিল। আমি ঘরের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করি, ‘কী বললে মুনীর।’ আমি কানে কম শুনি এটা সবারই জানা। মুনীর হেসে বলে, ‘আম্মা, আপনি না কানে কম শোনেন? নিজের সম্বন্ধে কথাটা ঠিকই শুনতে। পান বুঝি?’ আরেকদিন মুনীরকে কী কথা বলেছি, সে বলে, ‘আম্মা, তবে না বলেন আপনার কোনো কথা মনে থাকে না? কাজের কথা ঠিকই মনে থাকে বুঝি?’ আমি বলি, ‘বাবা, কাজের কথা মনে না থাকলে কি চলে?’

তার ছোটবেলার কয়েকটি ঘটনা খুব মনে পড়ে। সে দেখতে ছিল আমার মতো কালো। খুব ছোটবেলায় তার বাবা তাকে বলতেন, ‘মুনীর, তুই তোর মায়ের ছেলে।’ একদিন রাস্তা থেকে বেড়িয়ে এসে ছেলে বলে, ‘তবে যে আব্বা বলেন আমি আম্মার ছেলে, অথচ বাইরে সবাই বলে আমি হালিম চৌধুরী সাহেবের ছেলে।’

সে যখন দুই-আড়াই বছরের ছিল তখনকার কথা। দোতলা বাসায় থাকি। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ায় পর তাকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছি। আমার চোখটা লেগে এসেছে। হঠাৎ জেগে দেখি মুনীর পাশে নাই। নীচে এসে দেখি, পেছন দিকে দুই হাত জড়ো করে টানা বারান্দায় সে পায়চারি করছে আর কুন্ কুন্ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, ‘সর্বনাশ কইরা দিছি, সর্বনাশ কইরা দিছি।’ আমি বলি,‘কি হয়েছে?’ সে আমাকে হাত ধরে টেনে উঠানে নিয়ে গিয়ে দেখায় মস্ত বড়ো হাউজের পানি সব ভব্ভব্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে হাউজের ছিপি খুলে দিয়েছে, এখন আর বন্ধ করতে না পেরে ভয়ে কাঁদছে।

ছোটবেলায় মুনীর খুব দুষ্টুমি করত। অনবরতই হাত-পা কাটত, শরীরের নানা জায়গায় ব্যথা পেত। কিন্তু কোনদিন কাউকে কিছু জানতে দিত না। তার বয়স যখন ৯/১০ বছর, তখন একদিন আমি বারান্দায় বসে আছরের নামাজ পড়ছি। বাসার পেছনদিকে কলাবাগান ছিল। হঠাৎ মনে হলো কে যেন সেদিক থেকে দৌড়ে এসে বাইরে চলে গেল। উঠে দেখি সমস্ত উঠানে টপ্-টপ্ করে পড়া রক্তের ফোঁটা। এগিয়ে গিয়ে দেখি মুনীর। কলার ডগা কাটতে গিয়ে হাত অনেকটা কেটে ফেলে গেটের বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে।

সে যখন ম্যাট্রিক পড়ে, তখন একদিন বাজার থেকে বড় বোয়াল মাছ এসেছে। আমি বাটামশলা দিয়ে সেই মাছ ভুনা করেছি। মুনীর খেতে এসে বলে, ‘আমি তো বোয়াল মাছ খাব না।’ আমি তখন দুটো ডিম ঘি দিয়ে ভেজে তাকে খেতে দিলাম। সেটা খেয়ে ছেলে বলে, ‘এবার

মাছ দেন।’ আমি বলি কি, ‘ও, তোমার চালাকি? ফাঁকি দিয়ে দুটোই উসুল করতে চাও?’ একথার সঙ্গে সঙ্গে মুনীর ভাত ফেলে কেঁদে উপরে যেয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে। আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। এমন জানলে কি আমি আর এই কথা বলতাম? মানিক, আমার বড়ো ছেলে, খেতে এসে দেখে মাখা ভাত পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করাতে তাকে ঘটনাটা বললাম। মানিক বলে, ‘আম্মা, আমি তো কোন সময় খাওয়া নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করি না। ও একটু আব্দার করে, ভালো খেতে চায়। আপনি একথা বললেন কেন?’ এরপর মানিক উপরে যেয়ে ভাইকে ডেকে এনে নিজের সাথে বসিয়ে মাছ দিয়ে ভাত খাওয়ালো। আমি আর কোনদিন তাকে কিছু বলি নাই।

ছোটকালে মুনীরের পড়াশোনায় একেবারে মন ছিল না। ভীষণ সুষ্টুমি করত। দিনের বেলা পড়ত না, রাত্রে পড়ত। আমি কিছু বললে বলত, ‘দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে আমি পড়তে পারি না।’ আমি কতদিন দরজার ফাঁকে চোখ রেখে দেখেছি সে সত্যিই পড়ছে কি না। হায় রে, আমার সেই ছেলে কত বিদ্বান হলো, দেশে-বিদেশে কত নাম হলো। কিন্তু রইল না তো।

ভাবি, আমি চলে যেতাম আর মুনীর বেঁচে থাকত, তাহলে কত ভালো হতো। কিন্তু আমার ইচ্ছায় তো হবে না। শত কষ্ট হলেও খোদার বিচার মানতেই হবে, বিপদে ধৈর্য্যধরতে হবে। ছেলে চলে গেল আজ ১৯ বছর। ছেলের বাবা গেছেন আজ ২০ বছর। আমি তিরাশি বছর বয়সে এখনো বেঁচে আছি।

আমার তো আরো সাত ছেলে, ছয় মেয়ে বেঁচে আছে। কিন্তু দশটি সন্তান থাকলেও, একটিকে হারালে মা কী সেকথা ভুলতে পারে? মুনীরের বাবার সৌভাগ্য, ছেলে হারাবার একবছর আগেই উনি মারা গেলেন। পুত্রশোক তাঁকে পেতে হলো না।

৪৬ বছর ছেলেকে দেখেছি, তবু আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। আমার ছেলের কথা, হাসি, এখনো যেন শুনতে পাই। তার সেই শান্ত-সৌম্য চেহারা এখনো চোখে ভাসে। আমার ছোটভাই ২২ বছর বয়সে মারা যায়। মা তার জন্য খুব কান্নাকাটি করতেন। বাবা কাঁদতেন না, মাঝে মাঝে কেবল ‘আল্লাহ’ বলে জোরে শ্বাস ফেলতেন। তাঁর সেই আর্তনাদ অনেক দূর থেকেও শোনা যেত। একদিন বাবা মাকে ডেকে বলেন, ‘কার জন্য কাঁদেন?বাচ্চুর জন্য কাঁদেন? বাচ্চুরবয়স কত হয়েছিল?’ মা বললেন, ‘বাইশ বছর।’বড়ো দুঃখের হাসি হেসে বাবা বললেন, ‘বাইশ বছর দেখলেন তবু সাধ মিটল না?’

একাত্তরের স্মৃতি বলতে গেলে যে কেবল আমার ছেলের কথাই মনে পড়ে। আজ উনিশ বছর হয়ে গেল, আল্লাহর দয়ায় আমার আরো সাত ছেলে বেঁচে আছে। তবু মুনীরের কথা মনে হলে চোখ ফেটে কান্না আসে। কবর জেয়ারত করব যে, সে কপালও আমার নাই। সর্বদা তার আত্মার শান্তির জন্য দোয়া করি। দোয়া করি তার বেহেস্ত নসিব হোক।

জানুয়ারি, ১৯৯০

সংগ্রহ : কুরবাতুল আইন তাহমিনা

সচিত্র সন্ধানী, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০

আফিয়া বেগম

আফিয়া বেগম শহিদ বুদ্ধিজীবী, নাট্যকার, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মা। মুনীর চৌধুরী তাঁর দ্বিতীয় সন্তান। তার বয়স ৮৩ বছরের কোঠায়, কিন্তু এখনো স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট সতেজ। চৌদ্দ ছেলেমেয়ের ঘরের একত্রিশ নাতি-নাতনী এবং তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর জীবন সদা ব্যস্ত। কে কোন জিনিসটি খেতে ভালোবাসে, কখন তাকে সেটা রান্না করে খাওয়াবেন, কীভাবে কাকে একটু সাহায্য করা যায় – এখনো এসবই তাঁর প্রধান চিন্তা।

আফিয়া বেগম ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়মিত প্রতিদিনডায়েরি লিখছেন। ছোটবেলা থেকে এই বয়স পর্যন্ত যেখানে যত ছড়া-কবিতা-গান-প্রবাদ-হিতকথা শুনেছেন সবই তাঁর মুখস্থ। এসব বিভিন্ন খাতায় লিখে রেখেছেন। নামাজ, কোরান শরীফ পড়া, রান্না, নিজের টুকটাক কাজকর্মের পর যখনই সময় পান, প্রচুর বই পড়েন। বইয়ের যে অংশ ভাল লাগে, যে কথা শিক্ষণীয় মনে হয়, সেগুলো সাথে সাথে তাঁর খাতায় টুকে রাখেন। চোখে ছানির কারণে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে, কিন্তু এখনো যেকোন নতুন বই হাতে পেলে পড়ে ফেলা চাই। চোদ্দজন ছেলেমেয়ে জন্ম দেওয়া, মানুষ করার পাশাপাশি সারাজীবন লেখাপড়া ভালোবেসে এসেছেন। লিখতে গেলে আজকাল হাত কাঁপে কিন্তু সময় পেলেই লিখছেন। বাংলা লেখাপড়া শিখেছেন প্রথমে মায়ের কাছে, পরে স্বামীর কাছে। স্বামী তাঁকে কিছুদূর ইংরেজিও শিখিয়েছেন।

স্রষ্টার প্রতি গভীর আস্থা ও সরল বিশ্বাস তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাশ্রয়। যেকোন সত্যকে সহজভাবে ধৈর্য্যর সাথে মেনে নেবার দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর আছে। সারাজীবন কঠোর পর্দা পালন করেছেন। অথচআশ্চর্য্যরকমের উদার ও স্বচ্ছ চিন্তার মানুষ। এই ৮৩ বছর বয়সেও নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ অপরিসীম। আফিয়া বেগম এমন একজন মানুষ যাঁর সাথে কিছু সময় কথা বললে মন আপনা থেকেই শাস্তিতে ভরে ওঠে।

মানুষটি ছোটখাট, শ্যামবর্ণা। গলার হার নীচু এবং ভাঙা ভাঙা। সকলেই বলে তাঁর মেজো ছেলে মায়ের গায়ের রং এবং গলার স্বর পেয়েছিলেন। আফিয়া বেগমের জন্য ১৯০৮ সালে, কুমিল্লা জেলার ভুবনঘর গ্রামে। ১৯২০ সালে তাঁর বিয়ে হয় নোয়াখালীর গোপাইরবাগ গ্রামের আবদুল হালিম চৌধুরীর সাথে। তখন আফিয়া বেগমের বয়স এগার বছর আট মাস এবং তাঁর স্বামীর বয়স তিরিশ। তাঁর ১৫ বছর বয়সে প্রথম সন্তান কবীর চৌধুরীর জন্ম হয়। দ্বিতীয়সন্তান মুনীর চৌধুরীর জন্ম হয় দু’বছর পরে, তাঁর ১৭ বছর বয়সে।

গত বছরের শেষ দিকে আফিয়া বেগমকে একটি খাতা দিয়ে অনুরোধ করি, তিনি যেন তাঁর ছেলে মুনীরের কথা তাতে লিখে রাখেন। অনেক কথা লেখার পরেও আরো অনেক গল্প রয়ে গেছে। এখানে সেইখাতাটি থেকে কিছু কিছু অংশ এবং তাঁর মুখ থেকে শোনা বিভিন্ন গল্প একসাথে করে তাঁর নিজের ভাষাতেই তুলে ধরা হলো।

Leave feedback about this