তীরন্দাজ সাক্ষাৎকার

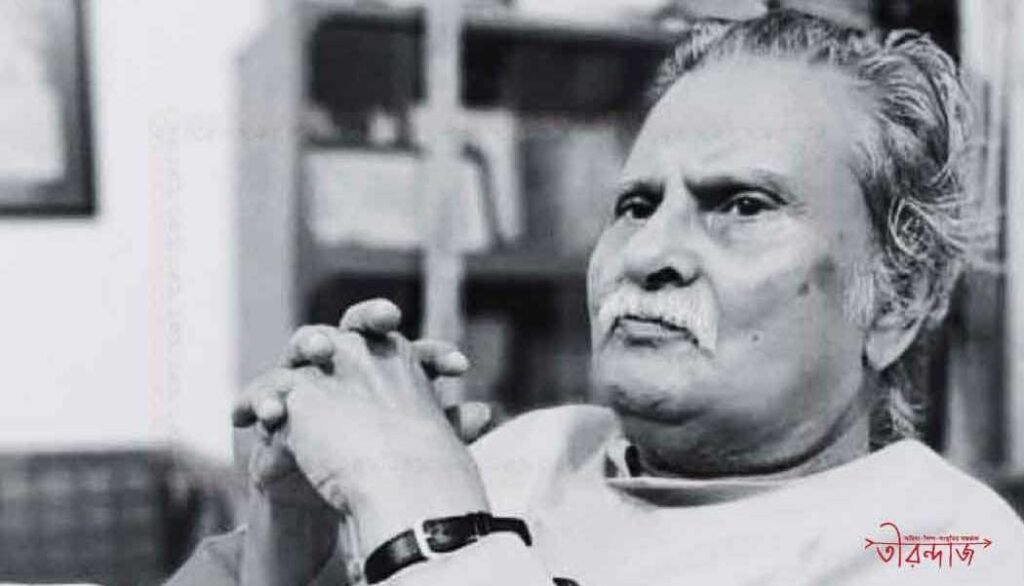

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সমাজচিন্তক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যতীন সরকার। ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু দর্শন’সহ অসংখ্য বইয়ের জন্যে তিনি পাঠকনন্দিত। শিল্প-সাহিত্যের অন্তর্জাল তীরন্দাজের পক্ষ থেকে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে লেখকের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণের ব্যাপারে যোগাযোগ করি। বার্ধক্য ও ভীষণ অসুস্থতার মধ্যেও লেখক সাক্ষাৎকার প্রদানে সম্মতি দেন। দশ দিন পর ৬ জানুয়ারি ২০২১ থেকে দীর্ঘ এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা শুরু হয়। করোনার কারণে লেখকের শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় প্রথমে দূরালাপনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়। প্রতিদিন দুপুর বারোটায় শুরু হয়ে বেলা একটা পর্যন্ত একটানা একঘণ্টা করে টানা পাঁচ দিন চলে এই সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বটি। সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্বের সাপেক্ষে আরও কিছু সম্পূরক প্রশ্ন দেখা দেয় আমার মনে। এরই মধ্যে করোনা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় পর্বটুকু সম্পন্ন করার তাগিদে ছুটে যাই নেত্রকোণার সাতপাই এলাকায় লেখকের বাসভূমি বানপ্রস্থে। সেখানেও চলে লেখকের সঙ্গে টানা দুই দিনের দীর্ঘ আলাপচারিতা। এই সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে লেখকের শৈশবজীবন থেকে শুরু করে ছাত্রজীবন, কর্মজীবন, লেখালেখি, সমাজচিন্তা, সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বরাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সমকালীন সমাজবাস্তবতাসহ নানা বিষয়আশয়।

প্রশ্ন : শিল্প-সাহিত্যের অন্তর্জাল তীরন্দাজের পক্ষ থেকে আমি মাইনুল ইসলাম মানিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন, স্যার?

আমার শরীর এখন খুবই খারাপ। একেবারে যথেষ্ট রকমের খারাপ। আর্থ্রাইটিসে ভুগছি। একদমই ঘর থেকে বের হতে পারি না। আবার ঘরের মধ্যেও বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারি না। শুয়ে শুয়েই থাকি। এভাবেই কেটে যাচ্ছে। এবং আমি গত প্রায় দেড় বছর ধরে কিছুই লেখালেখি করতে পারছি না। আমার সর্বশেষ গ্রন্থটি বের হয়েছে ২০১৯ সালে। ‘প্রত্যয়, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিভা’ নামের এই গ্রন্থটিও মূলত আগের লেখা। এরপর আমি আর একটা অক্ষরও লিখিনি। স্মরণশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আপনারা আমার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাই আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি আপনার প্রশ্নগুলো একটু একটু করে উপস্থাপন করে গেলে আমি জবাব দিতে চেষ্টা করব। আপনার প্রশ্ন শুরু করতে পারেন।

প্রশ্ন : আপনার জন্ম নেত্রকোনা জেলায়। আপনি সেখানেই বেড়ে উঠেছেন। আপনি শৈশব থেকেই অসংখ্য প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন। কিন্তু হাল ছাড়েননি কখনোই। পড়াশোনার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকার জোগান দিতে গিয়ে পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাশের পর শিক্ষা বিরতি নিয়েছেন। কিছু টাকা জমিয়ে পরের বছর ভর্তি হয়ে আবার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেছেন। কোন প্রেরণা আপনাকে এমন উদ্যমে চালিত করেছে?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাকে বিস্তৃতভাবে কিছু বলতে হবে আমার শৈশবের কথা থেকে। আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে। চন্দপাড়া গ্রাম, বর্তমানে নেত্রকোনা জেলা, আগে মহকুমা ছিল, কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত। তো আমাদের পরিবারটি দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু আমাদের পরিবারে লেখাপড়ার যথেষ্ট চর্চা ছিল। আমার ঠাকুরদা রামদয়াল সরকার, মানে আমার পিতামহ আমাকে পাশে নিয়ে বসতেন। বসে আমাকে অনেক কথা শোনাতেন, বই পড়ে শোনাতেন। এমনকি রামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আরম্ভ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখাও আমাকে পাঠ করে শোনাতেন এবং বুঝিয়ে দিতেন। ব্যাপারটা হচ্ছে যে, আমি আমার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলাম তখনো। পরে অবশ্য আমার আরও একটি ভাই ও একটি বোন হয়েছিল। আমার বারো বছর আগে অবশ্য একটি বোন জন্ম নিয়ে মারা গিয়েছিল। কাজেই একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমার জন্মের পর আমাকে নিয়ে সবাই খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ল এই ভেবে যে, যদি আমাদের বংশগতি লোপ পায়। আমার বাবার কোনো ভাই-বোনও ছিল না। কাজেই বলতে গেলে আমাকে রাখা হতো একেবারে ঘরবন্দি করে।

আমি সেই অবস্থাতে শৈশবটাতে, আমি আমার বইয়ের মধ্যেও লিখেছি, মানে সেই শৈশবেই আমি ইঁচড়েপাকা হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে বড়দের আসরে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে নানারকম কথাবার্তা হতো। তার মধ্যে আমিও আবার যোগ দিতাম সেসব প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। এই অবস্থার মধ্যেই আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি। বলতে গেলে, প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস ফোর-ফাইভের মধ্যেই আমি শরৎচন্দ্রের অনেকগুলো বই পড়ে ফেলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা আমাকে পড়ে পড়ে আমার ঠাকুরদা শুনিয়েছেন এবং সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, পড়ে শুনিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীসহ নানান বই। এসব পড়ে আমি এক ধরনের প্রেরণা পেয়েছি।

এই যে আপনি প্রশ্ন করেছেন, কোন প্রেরণা আমাকে তাড়িত করেছে – এই উত্তরটি দিতে গিয়ে একটু আগের কথা বলি। আমি ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছিলাম আমার দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে, ভর্তি হয়েছিলাম নেত্রকোনার চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে। চন্দ্রনাথ হাই স্কুলে যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি তখন একজন অধ্যাপকের বক্তব্য শুনেছিলাম। সম্ভবত সুরেন্দ্র চক্রবর্তী তার নাম। বক্তৃতাটি ছিল অসাধারণ। এই বক্তৃতাটি আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তখন তো আর এখনকার মতো লেকচারার, অ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর ছিল না, কলেজের শিক্ষক মানেই প্রফেসর। এই প্রফেসর এমন বক্তৃতা করেছিলেন যে তার অনেক কথাবার্তা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল। সেদিনই আমি ভেতর থেকে অনুভব করেছিলাম, আমাকে যদি কিছু হতেই হয় তবে তা আর কিছু নয়, একজন প্রফেসরই হতে হবে। এই প্রফেসর হওয়ার জন্যে আমাকে যে রকমভাবে পরিশ্রম করতে হয়, যা করতে হয়, আমি তা-ই করব।

এই মনোভাবের মধ্য দিয়েই আমি ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠলাম। কিন্তু তখন আমি নেত্রকোনা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কারণ আমার যে আত্মীয়ের বাসায় থাকতাম, সেই আত্মীয় তখন সপরিবারে ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তো আমি এই অবস্থার শিকার হয়ে গ্রামে ফিরে এলাম এবং গ্রামের বেসরকারি একটা হাই স্কুলে ভর্তি হলাম। সেখানে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়লাম। দেখা গেল সেখানে যা পড়লাম, চন্দ্রনাথ স্কুলের কিছুই নেই তাতে। এখানকার স্কুলটা মূলত একটা নতুন স্কুল। স্কুলটা ছিল ভাঙাচোরা। টিচাররাও অনিয়মিত ছিলেন। তারা আজ একজন আসেন তো কাল আরেকজন আসেন। লেখাপড়া বলতে কিছুই নেই।

একটা কথা সত্য যে, আমি শৈশব থেকেই পাঠ্যপুস্তকের প্রতি প্রায় বিরূপই ছিলাম বলা যায়। পরীক্ষায় পাশের জন্যে যতটুকু দরকার, ঠিক ততটুকুই পড়তাম। ‘রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়া নয়ন’ – সেভাবেই পড়তাম বলা যায়। আর যেটাকে বলা হয় আউট বই, তখনকার দিনে টেক্সট বইয়ের বাইরের বইকে আউট বই বলা হতো, সেসব বই প্রচুর পরিমাণে পড়েছি। বলতে গেলে এই আউট বইয়ের প্রতিই আমার সমস্ত মনোযোগ নিবিষ্ট করে দিয়েছিলাম। সে সময়েও আমি ভারতবর্ষ, বসুমতির মতো পত্রিকাগুলো পড়ার জন্যে চলে যেতাম আমাদের গ্রামের পাশের একটা বাড়িতে। বাড়িটা ছিল কবিরাজ জগদীশ চন্দ্রের বাড়ি। সেখানে এসব বই পড়তাম এবং সেখানে অন্যান্য বইও পড়তাম। ওই যে একটা কথা বলেছিলাম, পাঠ্যবইয়ের প্রতি আমার একটা বিরূপতা ছিল। আর আমি অঙ্কে খুবই কাঁচা ছিলাম। মূলত ভাষার বিষয়টা আয়ত্তে থাকায় কোনোরকম পাশ করে গেছি। তো এইভাবে ক্লাস এইটে উঠলাম।

১৯৫০ সাল চলছে তখন। ক্লাস এইটে ওঠার পর দেখা গেল রায়ট লেগে গেছে। এটা ছিল পাকিস্তান আমল। এই আমলে হিন্দু হত্যার একটা বিষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। যদিও আমাদের এলাকাটা একটু অন্যরকম ছিল। এই নিয়ে আগে-পরে আরও অনেক কথা বলব আমি। এখানে যদিও রায়ট-টায়ট তেমন কিছু হয়নি, হিন্দু হত্যা বা তেমন কিছুও ঘটেনি; তবে একটা টানটান ভাব ছিল, কী-জানি কখন কী ঘটে যায়। এই অবস্থাতে আমার আবার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তখন বেসরকারি স্কুলে আমাদেরকে একটা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে হতো। এটা কম্পালসারি ছিল। আমাদেরকে সংস্কৃত পড়তে হতো। আমাদের সংস্কৃত শিক্ষক চলে গেলেন। তাই সেই স্কুলে আর পড়াশোনা করা সম্ভব হলো না। ক্লাস এইটে উঠেই আবার আমার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আগেই বলেছি, আমাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল। তখন অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। তখন বাবার সংসারে কিছুটা জোগান দেয়ার জন্যে আমাকে নামতে হলো রোজগারের পথে। আমাদের এখানে রামপুর বাজারে একটা গাছের তলায় বসে একটা দোকান খুললাম। দোকানে বিড়ি, সিগারেট, পান, বিস্কুট এসবকিছু বিক্রি করতাম। বিক্রি শুরু করার পর বিভিন্ন মানুষ তখন আমাকে লক্ষ করে বলতেন, এই তো এখন তো সে বিড়ি-সিগারেট খাওয়া ধরবে। কিন্তু সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে কোনোদিনই আমি বিড়ি-সিগারেটে টান দেবো না। সারাজীবন এই প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি। এবং সেই দোকানে বসেও আমি যা করতাম তা হলো বই পড়া, পত্রিকা পড়া। দোকানের কাজের ফাঁকে এই পড়ার কাজটুকু চালিয়ে যেতাম। এভাবেই ক্লাস এইটের দিনগুলো কাটালাম। ক্লাস নাইনে আরেকটা স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলাম। সেখানে জয়চন্দ্র রায় নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি আমার বাবারও শিক্ষক। তিনি আমাকে নাতি বলে ডাকতেন। আমি যাতে বিনা বেতনে পড়তে পারি, তিনি সে ব্যবস্থাও করেছিলেন। এভাবেই তার প্রেরণা আমাকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে গেল। তিনি বলতেন, তোমাকে আরও ভালো করে পড়ালেখা শিখতে হবে, এমএ পাশ করতে হবে। তো এই যে প্রেরণা, এটি আমাকে এমন উদ্যমে চালিত করেছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমি দারিদ্র্যের কশাঘাতে আহত হয়েছি। পরবর্তীকালে হয়তো এ বিষয়ে আরও কিছু বলব। আমি নেত্রকোণা কলেজে পড়েছি ইন্টারমেডিয়েট, এরপর আনন্দমোহন কলেজে বিএ পড়াশোনা করেছি। আপনি প্রশ্নের ভূমিকায় বলেছেন, আমি বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের পর শিক্ষাবিরতি নিতে বাধ্য হয়েছি। এভাবেই আমি অত্যন্ত দরিদ্রতার মধ্যে বড় হয়েছি। দারিদ্র্যের সঙ্গে আসলে সংগ্রাম করতে পারিনি। যেটা করেছি, সেটা হচ্ছে মূলত দারিদ্র্যের সঙ্গে সহাবস্থান। তবে আমার বন্ধুবান্ধবরাও আমাকে অনেকভাবে সহযোগিতা করেছে। অনেকের সাহায্য নিয়ে আমি কোনোরকমে এভাবেই পড়ালেখা চালিয়ে গেছি। এভাবেই শিক্ষাবিরতি দিতে দিতে এমএ পাশ করেছি ১৯৬৩ সালে। আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে মোটামুটি এটুকুই বলতে পারি।

প্রশ্ন : আপনি তো একজন সমাজচিন্তক এবং যতদূর জানি আপনি দীর্ঘদিন মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আপনার লেখালেখিতেও এর প্রভাব সুস্পষ্ট। তো এই মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে কখন কীভাবে সম্পৃক্ত হলেন?

দেখুন, এই মার্কসবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি ঘটেছিল আমি যখন আনন্দমোহন কলেজে বিএ পড়ি। ১৯৫৫ সালে নেত্রকোণা কলেজে ইন্টারমেডিয়েট ভর্তি হই এবং অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করি। সেখানে পড়ার সময়ে প্রগতিশীল যে রাজনীতি শহরে চলত তখন, সত্যকিরণ আদিত্য প্রমুখ ছিলেন। আমাদের কলেজেও আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন সেকেন্ড ইয়ারের অনেকেই প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এদের একটা প্রভাব তখন পড়ে। এরপর ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হই ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত আমি আনন্দমোহন কলেজে পড়াশোনা করি এবং ১৯৫৯ সালে বিএ পাশ করার আগের এই সময়টুকুতেই মূলত আমার মার্কসবাদী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সূত্রপাত ঘটে। সে সময়ে আমরা আড্ডা দিতাম একটা বইয়ের দোকানে। বইয়ের দোকানটির নাম ছিল নয়া জামানা পুঁথিঘর। যদিও দোকানটির মালিক ছিলেন অন্য কেউ, দোকানটি প্রকৃতপক্ষে কম্যুনিস্ট পার্টির অলিখিত অফিস হয়ে উঠেছিল। তখন কম্যুনিস্ট পার্টির যেসব নেতা ছিলেন, বিশেষ করে অজয় রায়, আলতাফ আলী, মহাদেব সান্ন্যাল – এরা এখানে এসে আড্ডা দিতেন। সেই আড্ডার মধ্য থেকে আমি মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে পরিচিত হলাম। এবং শুধু পরিচিতই হলাম না, তারা আমাকে মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্তও করে নিলেন। এই যুক্ত হবার ব্যাপারটা আরেকটু বিস্তৃতভাবে বলতে হবে।

আমি ছেলেবেলা থেকেই বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রমুখের লেখার সাথে পরিচিত হই এবং এই বই পাঠের মধ্য দিয়ে আমার একটি লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তবে ‘নাস্তিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, কিংবা একটা শক্তি দ্বারা পৃথিবী পরিচালিত হয় না’ – এরকম বিশ্বাস আমার ছিল না। কিন্তু তাদের মুখে যখন এসব কথা শুনতাম, তখন এসব আলাপচারিতা আমার পছন্দ হতো না। কিন্তু তাদের অন্যান্য যেসব কাজকর্ম, সেগুলো আমার ভালো লাগত। এ সময় আমার হাতে একটা বই আসে ‘হিস্ট্রিক্যাল রোল অব ইসলাম’ নামে, যার লেখক ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। এই বইটির ইংরেজি থেকে বাংলা পাঠ করা হয়েছিল ‘ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান’ নামে। এই বইটি পড়তে গিয়ে দেখলাম, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, হজরত মুহাম্মদ যে ওহি পেয়েছেন, সেটি আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক কোনো বিষয় নয়। এই বইতে ছিল তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। এই বইটি পড়ে আমি ভীষণ রকমের ধাক্কা খাই। আমি এই ব্যাখ্যাটি মানতেও পারি না, পরিত্যাগও করতে পারি না, এমন একটা অবস্থায় পড়ে গেলাম। তখন নয়া জামানা পুঁথিঘরে একজন জেল খেটে এসে এখানকার ম্যানেজার হয়েছিলেন – রতু রায়; তিনি অজয় রায় ও শৈলেন রায়ের আত্মীয়। আমি তার কাছে ব্যাপারটা বললাম যে, আমি চিন্তার জায়গা থেকে এমন একটা বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি, আমার চিন্তাচেতনা সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। আমি মানবেন্দ্রনাথের কথা মানতেও পারি না, অস্বীকারও করতে পারি না। তখন তিনি আমাকে বস্তুবাদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। বস্তুবাদের প্রাথমিক কথাগুলো বললেন। বস্তুবাদের মেকানিক্যাল একটা দিক আছে, ডায়ালেকটিক্যাল একটা দিক আছে। এই ডায়ালেকটিক্যাল বস্তুবাদের সাথে আমার প্রাথমিক একটা পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্ট্যালিনের একটা বই, বাংলা অনুবাদে বইটির নাম ছিল ‘দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ’। বলতে গেলে এই বইটি পড়েই আমার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন দেখা দিল এবং মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হলাম ও বস্তুবাদী হয়ে উঠলাম।

এসময় অজয় রায় একটা পাঠচক্র করেছিলেন। সেই পাঠচক্রের মধ্যে আমরা কয়েকজন ছাত্র ছিলাম। অজয় রায়ই সেই পাঠচক্রে আমাকে পড়াতেন। বলতে গেলে অজয় রায়ের কাছেই আমি রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন থেকে শুরু করে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুশোভন সরকারসহ অনেকের লেখার সাথে পরিচিত হই এবং এদের লেখার মধ্য দিয়ে আমি মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তখন আনন্দমোহন কলেজে মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। সংগঠনটির নাম ছিল প্রগতি। প্রগতির সাথে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম। আমরা এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্লাসে-ক্লাসে গিয়ে বক্তৃতা দিতাম এবং প্রগতির কথাবার্তা বলতাম। এর মধ্য দিয়ে আমার একটা পরিচয় দাঁড়িয়ে গেল কমিউনিস্ট হিসেবে। যদিও তখনো আমি কমিউনিস্ট পার্টির মেম্বারও হইনি। যাহোক, কমিউনিস্ট পাটির গ্রুপের সাথে আমাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যেই আমি আমার এক বন্ধু, তার নাম ছিল সুধীর দাস, তাকে নিয়ে একটা দেয়াল পত্রিকা বের করতাম। এখন যেমন অতি সহজেই সংকলন বের করা যায়, তখন সেই সুযোগ ছিল না। আমরা দেয়াল পত্রিকা বের করতাম। দেয়াল পত্রিকাটির নাম ছিল ‘দিশারী’। এই দেয়াল পত্রিকায় এ ধরনের কথাবার্তা লিখতাম এবং সেজন্যে কলেজ থেকে এই দেয়াল পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বলা হলো, এটা হলো কমিউনিস্ট পাটির পত্রিকা, এটা আমাদের নয়। এই ধুয়া তুলে দেয়াল পত্রিকাটি আর বের করতে দেয়া হলো না। এই অবস্থাতে আমি মার্কসবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম ধীরে ধীরে।

প্রশ্ন : ঊনবিংশ শতককে রুশ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ সময়ে লিখেছেন পুশকিন, দস্তইয়েফ্স্কি, তুর্গেনিভ, গোগল, তলস্তয়, চেখভসহ আরও অনেক শক্তিমান লেখক। এমনকি বিংশ শতকের শুরুতেও রাশিয়ায় মায়কোভস্কি, গোর্কি, ব্লক, বুনিনের মতো সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটলেও বিপ্লবের পর সোভিয়েতের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দর্শনচর্চা স্তিমিত হয়েছে বলেই অনেকে মনে করেন। এর কারণ কী হতে পারে?

আমিও তা-ই মনে করি। স্তিমিত হয়ে গেছে এবং এই স্তিমিত হয়ে যাওয়ার কারণটি এককথায় বলা যাবে না। আমার একটা বই আছে, ‘মার্কসবাদের খণ্ডীভবন ও সমাজতন্ত্রের সংকট’ এখানের একটা প্রবন্ধ, ঠিক প্রবন্ধটা কোন বইতে ছাপা হয়েছে মনে করতে পারছি না। এখন তো আর সবকিছু মনে থাকে না। সেই বইটার মধ্যে আমি কতগুলো বিষয় নিয়ে লিখেছি। মার্কসবাদ যেটাকে বলা হয়ে থাকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও প্রকৃত প্রস্তাবে পুরো মার্কসবাদ সকলে বোঝেননি। তা-ও লেনিন যতটা বুঝেছিলেন অন্যরা ততটাও বোঝেন নাই। আরেকটা ব্যাপার এর মধ্যে ঘটে গেছে, মার্কসবাদের যে মূল লেখাগুলো প্রথম বেরিয়েছিল, সেগুলোর সাথে পরিচয় ছিল না কারোই। এ কারণেও সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেলেও এর পরেও বিষয়গুলো নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা হয়নি।

প্রশ্ন : আপনার অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অসাধারণ একটা গ্রন্থ ‘পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন’ যাতে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তিকে একটি ঐতিহাসিক ভুল হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই বিভক্তিটি কীসের ভিত্তিতে হতে পারত বা আদৌ বিভক্তির প্রয়োজন ছিল কি না?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন গ্রন্থটি সম্পর্কে আমাকে কিছু কথা বলতে হবে। সে বিষয়ে একটু পরে বলছি। তবে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-পাকিস্তান বিভক্তি যে একটি বড় রকমের ভুল ছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই ভুলটি নানা কারণে হয়েছিল। এই ভুলের বিষয়গুলো আমি পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন গ্রন্থটিতে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। আমি যেভাবে উপলব্ধি করেছি, সেভাবেই এই ব্যাখ্যাটুকু করার চেষ্টা করেছি। ধর্ম দিয়ে কোন জাতির পরিচয় হতে পারে না। এটিকে আমি ধর্মতন্ত্র বলি। এই ধর্মতন্ত্র জাতির ভিত্তি হতে পারে না। জাতির পরিচয় হতে হয় ভাষার ভিত্তিতে। একটা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য দিয়ে একসঙ্গে যতগুলো লোক থাকে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে একটা জাতির জন্ম হয়। এই হিসেবে তৎকালীন ভারতবর্ষে মুসলমান বা হিন্দু বলে কোনো জাতি ছিল না। তবে হ্যাঁ, একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ অনেক জাতিতে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন প্রদেশকে নিয়ে এক-একটা জাতি, এক-একটা সংস্কৃতি ছিল। কাজেই সেখানে কী হতে পারত? এই বিভক্তিটি কোনোমতেই ধর্মের ভিত্তিতে হতে পারে না। বিভক্ত যদি হতেই হয়, তবে হতে পারত এভাবে : ভারতের প্রায় সবগুলো জাতিগোষ্ঠী মিলে প্রায় বিশটি জাতিগোষ্ঠী আছে এবং এই জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে এই বিশটি জাতি একত্রিত হতে পারত অথবা তারা ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রত্যয় নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারত। আবার ভারতবর্ষে ঐতিহাসিকভাবে এই জাতিগোষ্ঠীগুলো নিয়ে কনফেডারেশন গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু সেটি না হয়ে যেটি হয়েছে, সেটি হল ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। এর পেছনে অবশ্যই ব্রিটিশদের একটা চালবাজি ছিল। তারা ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতিটি বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছে। পাকিস্তান নামক একটি অদ্ভুত রাষ্ট্র তারা তৈরি করে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে চিরস্থায়ী একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল। অথচ এই ধরনের বিভক্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন : আপনি ভূতদর্শনের উপক্রমণিকায় লিখেছেন, ‘ভূত সবসময় অতীতের অন্ধকারেরই নান্দীপাঠ করে’। সমকালীন বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই ভূতদের বিষয়ে কী মন্তব্য করবেন?

ভূত সবসময় অতীতের অন্ধকারেরই নান্দীপাঠ করে – কথাটি সবক্ষেত্রেই সত্য। কারণ এই ভূত আমাদের ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছে, এই চেপে বসার দায়-দায়িত্বটা কার, তা আমাদেরকে অবশ্যই স্পষ্ট করে নিতে হবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যারা যুদ্ধ করেছিলাম, আমাদের সবার উদ্দেশ্য এক ছিল না। কৃষক-শ্রমিক-সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্য এক রকম ছিল, যারা সম্পদশালী হতে চাইত, তাদের উদ্দেশ্য আরেক রকম ছিল। দেখা গেল সমস্ত কিছু পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে, আমরা কিছুই পাচ্ছি না। বাইশ পরিবারের একটিও আমাদের মধ্যে নাই। তখন তাদের অনেকেরই ধারণা হল, আমরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা না হলে তাদের সাথে পারব না। এই সম্পদশালী হতে চাওয়া অংশটা একটা শক্তিশালী অংশ ছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যখন সংগ্রাম করি, তখন এই অংশটা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে মূল শক্তি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। যে কোনো কারণেই হোক তারা পাকিস্তান আমলে সুবিধা করতে পারে নাই। এটাকে আমি যেকোনো কারণ এ কারণেই বলব, কারণ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়েই ভারত এই যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ সম্ভব করে তুলেছিল। আসলে তাদের এই যুদ্ধটা তো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিল না, এটা ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ভারত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে পারত না যদি সোভিয়েত তাকে সেভাবে সাহায্য না করত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সংযুক্ত হয়েই ব্রিটিশ শাসনের বাইরে আসা সম্ভব হয়েছিল।

তখন যারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল, তাদের অনেকেই বাধ্য হয়েছিল, অনেকেই ইচ্ছে করেই চেয়েছে যে, হ্যাঁ, আমরা পাকিস্তান থেকে সত্যিকার অর্থেই আলাদা, আমরা পাকিস্তানের মতো হব না। পাকিস্তানের মতো ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করব না। আমরা একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ব এবং সমাজতন্ত্রই আমাদের ভিত্তি হবে। এই বিষয়টির বিরুদ্ধে যারা ছিল, তারা তেমন কিছু করতে পারে নাই। কারণ বাস্তব অবস্থাই তাদের পক্ষে সেদিন ছিল না। কিন্তু তারা থেমে ছিল না। ভেতরে ভেতরে তারা কাজ করেই গিয়েছে। এই ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাওয়াদের অনেকেই আওয়ামী লীগ দলটির ভেতরেও ছিল। আমরা দেখলাম, বাংলাদেশ গঠনের সাড়ে তিন বছর অতিক্রম হতে না হতেই এই লোকগুলো দ্বারাই তাদের আনুকূল্যেই বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলেন। এর মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের ভূতের প্রত্যাবর্তন ঘটল।

ভূত দ্বারা আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, এখানে পাকিস্তান নামটা নেই, কিন্তু তাদের আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে ভেতরে ভেতরে কাজ করে যাওয়া এই লোকগুলোই পাকিস্তানের সেই ভূত, প্রেতাত্মা। এই প্রেতাত্মারা এমনও বলেছিল, বাংলাদেশের পতাকাও একদিন বদলে যাবে। কিন্তু আমাদের পতাকা বদল হয় নাই, জাতীয় সঙ্গীতও বদল হয় নাই। তারা এর মধ্যে আপস করে যে কাজটি করেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে এনেছিল। আমাদের যে চমৎকার সংবিধানটি ছিল সেটিকে কাটাকুটি করে কেমন অবস্থায় ফেলেছে সেটা আমরা সবাই-ই জানি। এই সংবিধানটিকে কাটাকুটির উদ্দেশ্য বাস্তবে তো আর পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এই ভূতদর্শনের বিষয়টি আমি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছি। পাকিস্তান ফিরে আসেনি, কিন্তু তার ভূত ফিরে এসেছে। এই ভূতের কাজ হচ্ছে অতীতের নান্দীপাঠ করা। কী ছিল? আদতে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। এই নান্দীপাঠ বিষয়টি কী? অতীতে ভূত বিষয়ক যত প্রবাদ-প্রবচন, যত প্রচলিত গল্প, লেখাজোখা আমরা পড়েছি; আমরা জেনেছি ভূতের পা নাকি পেছনের দিকে ফেরানো থাকে (বলতে বলতে লেখক উচ্চস্বরে হাসতে থাকেন)। কাজেই যারা বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করল, তারা প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশটা রেখেই এটিকে পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর করল। পাকিস্তানের ভূত তো অতীতেরই নান্দীপাঠ করবে। এই অতীত হচ্ছে পাকিস্তান আমল। এই ভূতদের শাসনামলে আমরা রাস্তায়-রাস্তায়, দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার দেখেছি, যাতে লেখা ছিল ‘মুসলিম বাংলা চাই’। এই মুসলিম বাংলা চাওয়ার মানে কী? এটা তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে মূলনীতি, আমাদের রাষ্ট্রীয় যে মূলনীতি, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে গুড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে আনা। এই ব্যাপারটিই তখন ঘটেছিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভূতদের বিষয়ে এটুকুই আমার মন্তব্য।

প্রশ্ন : ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর আপনি গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং অনেকদিন কারাভোগ করেছিলেন। আপনি আরেক জায়গায় বলেছিলেন, কারাগারে থাকা অবস্থায় আপনি মূলত লেখক হয়ে উঠেছেন। সে সময়ের অভিজ্ঞতাটুকু জানতে চাই।

১৯৭৬ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। আমাকে গ্রেফতারের পর জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। জেলখানায় গিয়ে আমি অনেককেই পেলাম। সেখানে গিয়ে বর্তমান মাননীয় রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ সাহেব, তার কাছাকাছিই জায়গা পেলাম। আমাদের সঙ্গে তোফায়েল সাহেব ছিলেন। আরও অনেক আওয়ামী লীগের এবং কমিউনিস্ট নেতা সেখানে ছিলেন। সেই অবস্থাতে গ্রেফতার হয়ে মোটামুটি ভালোই ছিলাম বলতে গেলে। আঠারো মাস আমাকে জেলখানায় থাকতে হয়েছে। সেই আঠারো মাসে আমি মাস্টার মানুষ সেখানেও মাস্টারিই করলাম। সেখানে অনেক ছাত্র ছিল যারা জেলে গিয়েছিল। তারা নানানভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে চাইত। বলতে গেলে তাদেরকে নিয়ে সেখানে একটা পাঠচক্রের মতোই করে ফেলেছিলাম। এছাড়া আমরা সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতাম। রফিক ভুঁইয়া ছিলেন। তিনি সেখানে সভাপতিত্ব করতেন। তোফায়েল আহমদসহ আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত থাকতেন। তারাও বক্তৃতা দিতেন। আমিও সেখানে বক্তৃতা দিতাম। সারাদিন এসব করেই চলছিল আর কি! যে লোকটি আমার সবচেয়ে বড় উপকার করেছিলেন (বলতে বলতে লেখক হাসছিলেন), তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে গিয়েছিলেন। সেই লোকটি আইয়ুব খান। আমি তার জেলখানা থেকেই লেখক হয়ে বেরিয়ে আসি। আমি সত্যেন সেনের মতো লেখক হতে পারিনি, আমি তার মতো এতদিন জেলেও থাকিনি। কিন্তু আঠারো মাস জেলখানায় থেকে ঐ ছাত্রদের সঙ্গে মাস্টারিই করেছি, বক্তৃতা দিয়েছি এবং সে সময়ে লেখালেখি শুরু করেছি। আমি নিজেকে বলি কষ্ট লেখক। আমি কখনো একসঙ্গে অনেক কিছু লিখতে পারি না। লেখা একটু শুরু করি, তারপর আবার কাটি, কেটে ফেলে রেখে দিই, এভাবে একটা ছোট্ট লেখা শেষ করতেও আমার ছয় মাস লেগে যায়। এ কারণেই আমার লেখালেখিটা সেভাবে হয় নাই।

প্রশ্ন : আপনি বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং বেশকিছু গ্রন্থও রচনা করেছেন। আপনার গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন থেকে শুরু করে আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. আশরাফ সিদ্দিকী, মযহারুল ইসলাম, আবদুল হাফিজ, ওয়াকিল আহমদ এমনকি শামসুজ্জামান খানেরও লোকসাহিত্যের গবেষণার ঐতিহাসিক ক্ল্যাসিক পদ্ধতি ও আমেরিকান গবেষণা পদ্ধতির ধারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এসব পদ্ধতিতে আমাদের লোকসাহিত্যের মর্মসত্যকে তুলে আনার ক্ষেত্রে একটি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে বলে মনে করেন। এই ফাঁক-ফোকরের বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন?

আসলে লোকসাহিত্য নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। শামসুজ্জামান খানের প্রণোদনায় বাংলা একাডেমিতে বেশ কয়েকজন বিদেশি লোক নিয়ে সেমিনার হয়েছে, প্রশিক্ষণ হয়েছে। এসবে আমি যোগদান করেছি। এসব থেকে যে আমি উপকৃত হইনি, তা নয়। আমি এসব থেকে বেশকিছু পদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়েছি। এসব পদ্ধতির সাথে পরিচিত হয়ে আমার কেবল বারবার মনে হয়েছে, বাংলাদেশের লোকসাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে গেলে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া উচিত, সেটি হচ্ছে কৃষকের মনস্তত্ত্ব। কৃষকের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা না নিলে এবং বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন কৃষক যে ভিন্নতর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেসব বিবেচনার মধ্যে তুলে না আনলে কোনোভাবেই সত্যিকার অর্থে লোকসাহিত্যের প্রকৃত গবেষণা হতে পারে না। বিদেশি যে পদ্ধতি আছে, তা এসব জায়গায় ফলপ্রসু হয় না বলেই আমি ধারণা করে নিয়েছি।

আমি পূর্ব ময়মনসিংহের লোক। আমি আমার এলাকায় ভালো করে দেখেছি, ময়মনসিংহ অঞ্চলে লোকসাহিত্যের যে ধারাটি পরিচিত আছে, সেটি অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক বেশি পৃথক। এই লোকসাহিত্য পূর্ব ময়মনসিংহের সাথে সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া পদ্ধতিগত গবেষণা দিয়ে কিছু হবে না। এই যে আপনি প্রশ্ন করেছেন ‘ফাঁক রয়ে গেছে বলে মনে করেন’, এই ফাঁকটুকু পূরণ করতে হলে দেশের অভ্যন্তরে যে দৃষ্টিপাত করতে হবে, সে কথাটি বারবার আমি বলেছি। আমি পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শনে লোকসাহিত্যের গবেষণার কথা বলিনি, কিন্তু সেখানে আমি কৃষকসমাজের কথা বলেছি। কৃষকসমাজকে আমি ভেতর থেকে দেখেছি। এই দেখার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস উপলব্ধি করেছি, তাদের চিন্তা চেতনায় যে ব্যাপারগুলো আছে, আমাদের লোকসাহিত্যের মর্মসত্যগুলো তুলে আনার জন্যে সেটি বিরাট একটি প্রয়োজনীয় জিনিস। সেই কাজটি আমাদের লোকসাহিত্যের গবেষকরা কেউই করেছেন বলে আমার মনে হয় না। তারা পাশ্চাত্যের পদ্ধতির মধ্যেই পুরোপুরি আটকে রয়েছেন।

প্রশ্ন : আপনি জালাল খাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। ৮৫ বছরের দীর্ঘ জীবনে আপনি এরকম আরও অনেকের সান্নিধ্য পেয়েছেন। কার কার সান্নিধ্য আপনাকে ঋদ্ধ করেছে বলে মনে করেন?

যাদের সান্নিধ্য পেয়েছি, তাদের সম্পর্কে এই পরিসরে বলা খুবই কঠিন। কারণ আমি এত মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছি, এত মানুষের সান্নিধ্যে নিজেকে ঋদ্ধ করেছি যে, বলে শেষ করা সম্ভব নয়। স্বল্প পরিসরে যদি বলি, আমি যখন ক্লাস সিক্সে পড়ি নেত্রকোণা শহরের চন্দ্রনাথ স্কুলে, স্কুলের পাশেই একটা গ্রাম ছিল পুখুরিয়া নামে। সেই গ্রামে সম্পর্কে আমার এক আত্মীয় ছিলেন। সেখানে থেকে আমি চন্দ্রনাথ স্কুলে পড়তে আসতাম। সেখানে আমার পরিচয় হলো হরেন্দ্রচন্দ্র দাস নামে একজন অসাধারণ পড়ুয়ার সঙ্গে। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ পড়তেন। ইন্ডিয়া টুডে থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণব কবিতাও পড়তেন। গোর্কির বই পড়তেন। এগুলো পড়ে আমাকে তিনি বোঝাতেন। আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। রাস্তায় তার সঙ্গে হেঁটে গেলে তিনি গোর্কির মায়ের যে কাহিনি, সেটা আমাকে শোনাতেন। গোর্কি থেকে আরম্ভ করে আরও যেসব সাহিত্যিক আছে, তাদের নামের সাথে, তাদের লেখার বিষয়বস্তুর সাথে আমি ক্লাস সিক্সে থাকতেই হরেন্দ্রদার সুবাদে পরিচিত হয়ে যাই। কাজেই হরেন্দ্রদার সান্নিধ্য আমাকে শুরুতেই ঋদ্ধ করেছে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তারপর পর্যায়ক্রমে আরও অনেক শিক্ষককে পেয়েছি। আমি যখন আশুজিয়া হাই স্কুলে পড়ি, এই স্কুলটিতে আমি কিছুদিন মাস্টারি করেছি, সেখানে আমার একজন শিক্ষক ছিলেন জয়চন্দ্র রায় নামে। তিনিই আমাকে এমএ পড়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেই জয়চন্দ্র রায়ের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। আমার চিন্তা-চেতনাকে ঋদ্ধ করেছি। কুমুদ ভট্টাচার্য ছিলেন। তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি।

বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের কাছ থেকে তো পেয়েছিই, তবে সর্বশেষ যখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, তখন ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান। আমরা মাত্র চব্বিশ জন ছাত্র ছিলাম। এ সময়ে ড. এনামুল হকের সান্নিধ্যে এসে আমি যেভাবে বাংলা ব্যাকরণ রপ্ত করতে পেরেছি, আর কোথাও সেভাবে পারিনি। তাছাড়া আধুনিক ও ক্ল্যাসিকের ব্যাপারে তিনি আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। আধুনিকতা, আধুনিক জীবন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে সাহিত্য, সেটির ধারণা দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে যারা তার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, এই সমস্ত বিষয়-আশয় সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি মুস্তাফা নূরউল ইসলামের কাছ থেকে। এই কয়েকটা নাম অন্তত বললাম। এদের দ্বারা আমি নানাভাবে ঋদ্ধ হয়েছি।

প্রশ্ন : উদীচী তো দীর্ঘদিন ধরেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন করে যাচ্ছে। আপনি উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর দুইবারের সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশের তৃণমূলে ব্যাপকভাবে শেকড় ছড়িয়ে দেয়া একটি সফল সংগঠন উদীচী। তো উদীচীতে কাজ করতে গিয়ে আপনি কী কী সামাজিক প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা প্রত্যক্ষ করেছেন? আগামী দিনে অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা রোধে উদীচী কীভাবে আরো জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে?

উদীচী একটি শিল্পীগোষ্ঠী। এই শিল্পীগোষ্ঠীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্যেন সেনের মতো একজন কম্যুনিস্ট চিন্তাবিদের হাত ধরে। তার সাথে রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। উদীচী কম্যুনিস্টদের অঙ্গসংগঠন না হলেও সংগঠনটি সমাজতন্ত্রের মর্ম, স্বাধীনতা এবং সমাজ সম্পর্কিত চেতনা ধারণ করে। এই উদীচীতে আমি দুই বারের সভাপতি ছিলাম। সে সময়ে আমি একটা জিনিস লক্ষ করেছি। আমি তখন উদীচীর হয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি, প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তো আমি যে বিষয়টি লক্ষ করার বিষয়ে বলছিলাম, মানুষ এখনো সংস্কৃতি বলতে গান-বাজনাকেই বোঝে। এর বাইরে সংস্কৃতির যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে, সেটা মানুষ উপলব্ধি করে না। তাই তৃণমূলে ব্যাপকভাবে শেকড় ছড়ানো একটা সংগঠন হলেও যথার্থ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে যে কাজটি করা দরকার, সেটি উদীচী সফলভাবে করতে পেরেছে বলে আমি উদীচীর দুইবারের সভাপতি হলেও তেমনটি মনে করি না। উদীচী চালাতে গিয়ে কী কী সামাজিক প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছি, আপনি সেটি জানতে চেয়েছেন। আমি বলব, উদীচীর সভাপতি থাকাকালীন উদীচীর কর্মকাণ্ডে তেমন কোনো সামাজিক প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা প্রত্যক্ষ করিনি।

আমি সভাপতি থাকাকালীন বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি, বক্তৃতা দিয়েছি, প্রশিক্ষণ দিয়েছি, সেখানে আমি যেসব কথা বলেছি, আমি আমার সাধ্যমতো সহজ সরল করে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। তাতে অনেকের পক্ষেই এই বিষয়টা বোঝা সম্ভব হয়েছে এবং কোনো রকম প্রতিকূল পরিস্থিতি তারা তৈরি করেনি। বরং এভাবেই উদীচীর কাজকে এগিয়ে নেয়া উচিত বলে তারা মনে করেছে। কিন্তু মনে করলে কী হবে? আসলে আমি যেটা চাই, উদীচী যে কাজটি করা উচিত, যেমনভাবে আগে অশ্বিনীকুমার দত্ত, মুকুন্দ দাসকে বের করে এনেছিলেন চর্যাগীতিকা থেকে, রমেশ শীলকে বের করে এনেছেন কবিগান থেকে; এই ধরনের কাজটি উদীচীর মতো সংগঠনের করা উচিত। রমেশ শীলের মতো বা মুকুন্দ দাসের মতো লোক যারা আছে, তাদেরকে খুঁজে বের করা দরকার। ঠিক যেভাবে করা উচিত আমি নিজে উপলব্ধি করেছি, উদীচী সে কাজটি সেভাবে করতে পারছে না। তবে এই কাজটি উদীচীর একার নয়। সামগ্রিকভাবে এই কাজটি সবার। অন্যান্য সাংস্কৃতিক যে জোট গড়ে উঠেছে, সেসব জোটের মধ্য থেকেও অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা রোধে যে ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার, সেভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে না। যদি জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়, তবে বৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কৃতিকে বুঝতে হবে। যারা নিজেদেরকে সংস্কৃতিকর্মী মনে করেন, তাদেরকে আগে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। নিজেরা প্রশিক্ষিত না হয়ে অন্যদেরকে সাম্প্রদায়িকতা রোধে কীভাবে প্রশিক্ষিত করবে।